菊池今年の1月に始動したこのプロジェクト、「デニム四姉妹」がついに完成しました!

細川気づいたら四人姉妹(4 型)になってたね。

本澤ほんとだ、いつの間にか四姉妹。

菊池私はデニムという生地についてあまり詳しく知らなかったので、最初は“いつものワードローブと相性のいいデニムパンツをつくる”くらいのイメージだったんです。でも、おふたりの話を聞いているうちにイメージが膨らんで、徐々にこだわり娘になっていって...。最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。

本澤いやいや、面白かったですよ。菊池さんは最初「チャーミングなデニムが作りたいです」と言っていたけど、好みのデニムパンツを具体的に聞いてみたら、相当マニアックな趣味をお持ちだということがわかって。僕と細川くんが好きなものとそう変わらないぞと。

細川打ち合わせの時に菊池さんが穿いてきたのは生機(キバタ ※加工を一切していない)デニムでしたからね。

本澤そうそう。“デニム野郎の世界”がわかってるな、って(笑)。それなら、生地を製造している現場から見てもらった方が面白いアイディアが生まれるんじゃないかなと。それで、岡山の デニム工場の見学を提案したんです。

菊池弾丸の岡山出張(笑)。貴重な体験でした。

ーその時の様子を写真とともに振り返ってみました。

デニム生地ができるまで

細川今回デニム生地の製造をお願いした〈日本綿布〉は、大正 6 年創業。デニムをつくり始めたのは昭和30年なので、東京オリンピックの頃からですね。ここでは昔ながらの草木染めや藍染、 撚糸技術を絶えず継承していて、縫製、加工までデニム生地づくりの全ての工程を行なっています。

本澤貴重な織機がたくさんあって現役で動いているので、海外メーカーの人を連れて来るとみんな興奮するんですよ。

細川デニムといえば、藍色。藍は紀元前からインドやヨーロッパを中心に広まり、抗菌作用があるので染料としてだけでなく薬としても用いられていたそうです。

菊池藍の色、大好きです。深くて神秘的なブルー。染めるのは大変な作業なんですよね?

細川そう。非常に手間と時間がかかります。そんなのやってらんないぜ、ってことで 1900 年頃 にドイツの会社が開発したのが、ピュアインディゴつまり合成インディゴという染料。じゃあ、 本藍とピュアインディゴの違いは? て思いますよね。実は、本藍のブルーに染める成分とピュアインディゴは全く同じもの。でも植物から作られる天然の本藍にはタンニンや不純物が含まれていて、染める時 に一緒に染まります。それらの不純物の方が色抜けが早いので、本藍のデニムは穿けば穿くほど 藍の色が青く映えていくんです。本藍はかせ染めと言って、かせにした糸を甕(かめ)に入れて、アルカリで還元溶解します。 溶液につけた後、空気に触れさせ、そして絞ることで染料を糸の真ん中まで浸透させていくのが特徴です。

菊池かせ染をする前の糸を見せてもらいました。ふんわり柔らかいけど、重さはずっしり!

細川ピュアインディゴが開発された後は、ロープ染色が主流になって、どんどん作業の効率化が図られていきます。ロープ染色には糸を絞る工程がないので、糸の真ん中は白いまま。かせ染めは中まで染料が入っているので色落ちがしづらいけど、ロープ染色の糸で織ったデニムは穿き続けると擦れてアタリが出て、それが“いい味”として受け入れられていくんです。

本澤「君のジーンズ、いい色落ちしているね」ってやつです。

菊池擦れたり穴が空いていても、それが愛おしくて捨てられないジーンズ、ありますね。

本澤リーバイスの「ダブルエックス」というモデルを聞いたことがありますか? あのモデルは ピュアインディゴが売りだったんですよ。

菊池男子が喜ぶ、レアジーンズですね。

シャトル織機だからこその味わい

細川さて、次は織りの話。生地を織るということは、経糸と緯糸があります。デニムは綾織物なので、インディゴに染められた糸が経糸で、緯糸には白い晒し糸が用いられます。で、それらをどのような機械で織るかがポイント。

本澤今、世界で製造されているデニム生地のほとんどは、グリッパー織機やエアジェット織機という高速織機で織っているけど、菊池さんはシャトル織機で織った生地が好きなんじゃないかな、と思ったんだよね。これは高速織機より前に使われていた、旧織機と呼ばれるもので、特徴は往復運動。緯糸を巻いたシャトル(杼・ひ)が経糸の間を往復しながら織っています。“カーン カーン”って、ものすごい音がするのは、ハンマーがシャトルを打つ音なんですよ。

菊池あっ、シャトルが見えました。アナログ感がいいですね!

細川シャトル織機は生地幅が 1m以下のものがほとんどで、幅広いデニムを織ることができる織機に比べて時間も手間も倍以上かかるんです。

本澤スピードが遅くて生地のテンションも緩い。でも、なんとも言えない凹凸感や独特の風合いがでる。それを好む人がたくさんいるので、衰退しないんですね。

菊池そのツボ、わかります。効率的ではないけど、シャトル織機にしか出せない味があるということですね。

細川菊池さん、セルビッジデニムって聞いたことあります。

菊池はい。ジーンズ好きの人がありがたがる、“耳”が付いているデニムのことですよね。

本澤そうです。ジーンズを縫い合わせた生地の端の部分、いわゆる“耳”をセルビッジと呼ぶんだけど、シャトル織機でないとこのセルビッジデニムは織れません。

菊池なるほど〜。シャトル織機で織ったものは、生地に風合いがあって、セルビッジという産物も付いてくると。確かに、ロールアップした時の裏地の見え方は重要ですね。「デニム四姉妹」のMARYもセルビッジがちらりと見えるのがチャームポイントです。

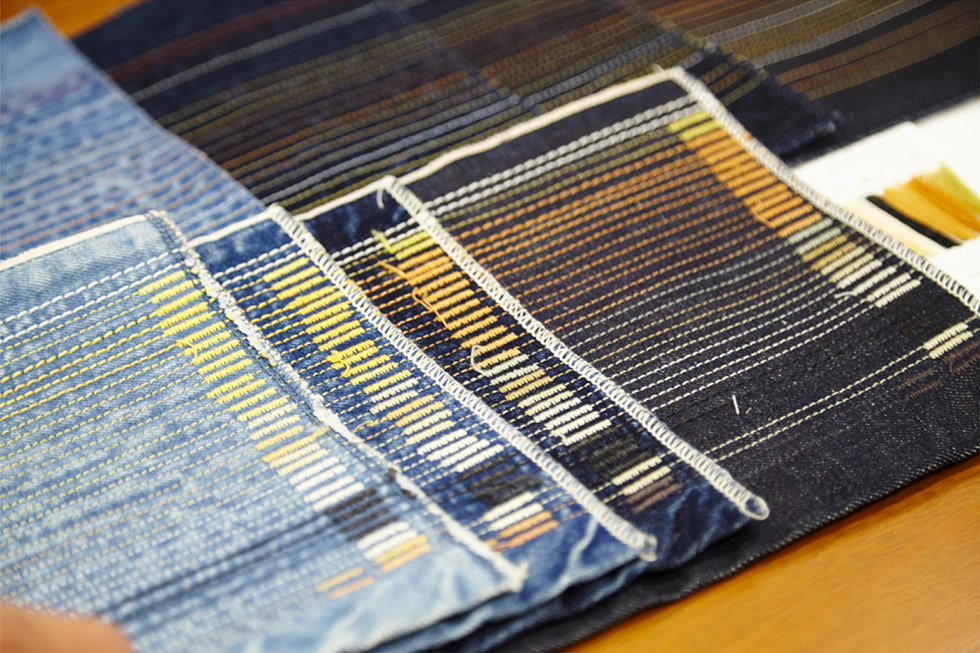

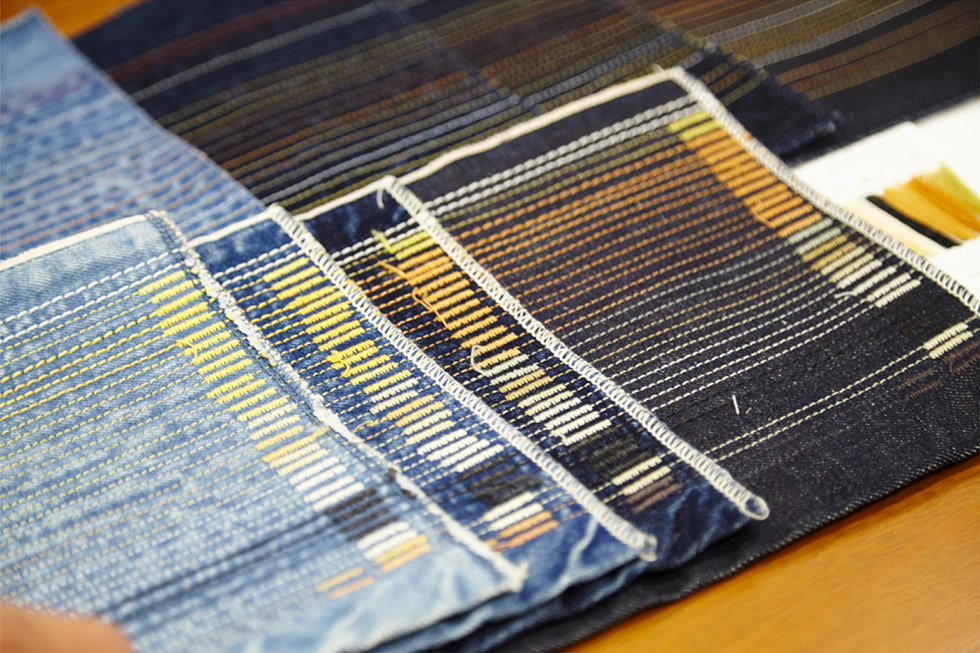

数ある表現の中から

ベストな製造工程を選ぶ

本澤〈RED CARD〉がいつもお世話になっている〈西江デニム〉は、デニムの洗い加工の専門工場。 LILYのなかなかチャレンジングなブリーチはこちらでしてもらいました。

菊池本澤さんには「限りなくホワイトに近いブルーデニムで」というお願いをしたんですが、仕上がりを見たらまさにその通りで。ギリギリなところを責めているのがかっこいいので、ハンサムな女性に穿いてもらいたいですね。

本澤なかなかハイレベルなお題でしたが、なんとか頑張りました。

菊池〈西江デニム〉では職人さんがジーンズにさまざまな加工を施していましたね。今回のラインナップにはないけど、ストーンウォッシュド加工は本当に石と一緒に洗っていたし、ダメージ加工も手作業だったのには驚きました。それと、デニムの表面をガスで焼いて仕上げているとは、知りませんでした

本澤毛焼きのことですね。毛焼きは、生地の表面にある産毛のような毛を焼いてとる作業で、色を締める役割もあります。毛焼きをしないで、あえて粗野な雰囲気を残すのもいいですよ。ちなみに、加工も毛焼きを施さずに、織り上げたままのデニムのことを生機(キバタ)と言います。 これが好きな人はたくさんいるんですよ、僕もそのひとりだけど。MARYとLILYは特殊な加工を施したけど、毛焼きはせずに生機の風合いを残しました。

菊池ステッチやタグ、ボタン、リベットで印象ががらりと変わるのも面白いですよね。WHIZZYで使用したジェルトデニムには、生地に馴染ませるように、ステッチを紺色にしたのが正解でした。 タグも黒字にブルー。ワークウェアだけど、シティーなムードもあるのが魅力です。

細川無骨なワークウェアが究極のスタンダードにアップデートされましたね。ジェルトデニムは、緯糸が双糸なので強度が高い。だから長年ワークマンたちの心を掴んできたのだけど、今回のようにフィットやディテールを洗練させたのは新鮮です。

菊池デザイン面で言うと、今回はどうしてもデニムでタックパンツをつくってみたかったんです。LILYとCEDDYがそうだけど、全く違う個性を出していただきました。

本澤LILYもCEDDYもフロントとバック両方にタックが入っていて、ボリュームが出るようになってます。相当にワイドだけど、このデザインにデニムを使用するところが菊池さん流なんだなー!

菊池好きな生地だからこそ、たっぷり纏いたいんです(笑)。

細川CEDDY はクロップド丈にすることで重たくならず、コーディネートの幅が広がるかなと。

菊池その通りだと思います。お尻の大きめなポケットも、ポケット好きにはたまりません。チャーミング!

細川デニムと一概に言っても、原綿の選定から糸の番手(太さ)、糸の撚り(より)の強さ、織 機、インディゴの色目など、何万通りもの組み合わせの中から、ベストな方法を選べるんです。デニムはファストファッションとは真逆の、スローファッションの代名詞だと思いますよ。自分 の生きた証が、“アタリ”や“ヒゲ”“ダメージ”となって刻まれる、キャンバスのようなものですね。

本澤あ、なんかうまいこと言ったなー。僕も同じようなことを思いますね。デニムライフを楽しむコツは、型にはまらないことです。挑戦あるのみ...!

菊池私もそう思います。“美脚”や“モテ”といった、誰かを意識したアイテムではなくて、自分が本当に好きなシルエットや纏いたい生地の表情はどんなか。今回の企画では、そういったところを追求させてもらいました。少し挑戦かな?と感じるアイテムも、長く一緒にいれば自然と自分に寄り添ってきてくれるかな、と期待しています。

本澤お洒落でチャーミングだけど、根っこの部分には骨太な血が流れているからね(笑)。長年デニムパンツを作ってきた僕らにとっても、よいものづくりができました。

菊池ありがとうございます!たくさんの愛情をかけられて完成した「デニム四姉妹」。みなさんのもとで幸せに暮らしてくれると嬉しいです。

見学した工場

〈日本綿布〉

大正6年 (1917 年 ) に備中小倉織の機屋として創業、昭和60年ころに本格的にデニム参入し、当時すでに 他社で高速織機での大量生産されていたところに、旧式の織機を使うことでオンリーワンの付加価値デニムを提案。 今年で創業100周年。

〈西江デニム〉

昭和51年の創業以来、水準の高いデニム製品の製造、 加工を手掛け、生産拠点は国内のみならず中国浙江省と香港にも広げ、広く全世界へと販路を開き発展中。

ページトップへ

ページトップへ