佐渡市 新保基平

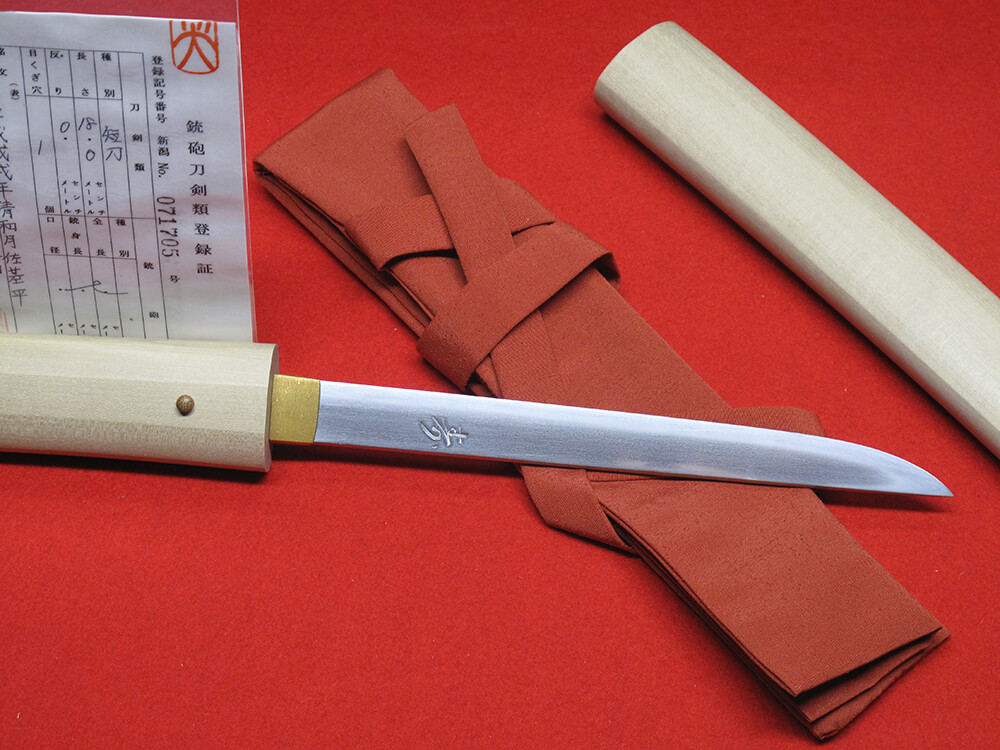

名刀を男性キャラクター化したゲームをきっかけに、日本全国に刀剣ブームが広がっています。刀剣展が若い女性で賑わうなど鑑賞の対象として注目される一方で、日本刀の所持や購入に対しては距離を感じている方も多いのではないでしょうか。そんな皆様に、NIIGATA越品が日本刀への入り口としてご提案するのが「守り刀」です。

「刀を贈る」という風習

皇室の「賜剣の儀」にも見られるように、日本では古来より子の誕生や節句を祝って「守り刀」を贈る風習がありました。いわゆる「懐刀」と呼ばれる短い刀剣のことで、邪気や災厄を払うお守りとしての役割を果たす品です。

刀剣への関心が高まる中、本来日本人が刀に託していた想いを後世へと伝えていくために、NIIGATA越品はあらためて守り刀という伝統に光を当てたいと考えました。その製作をお願いしたのが、佐渡の刀匠である新保基平さんです。毎日新聞社賞、日本美術刀剣保存協会会長賞・優秀賞32回・努力賞15回と、輝かしい賞歴を持つ屈指の名工。新保さんのもとには日本全国、そして海外からも依頼が寄せられています。

炎を操り、鋼を鍛え上げる

新潟港から乗船し、両津港に到着。そこから車で10分程の佐渡市梅津に新保さんの工房はあります。今回は一部の工程を見学させてもらいました。

まず見せてもらったのが「鍛錬」の工程です。刀の材料は「玉鋼(たまはがね)」という日本古来の製鉄法によって生成された高純度の鋼。1200度の火床に入れて、玉鋼を熱していきます。バチバチと火花を散らしながら、次第に大きくなっていく炎。風を送り込み、炭の温度を1300度まで上昇させていくと、鋼の弾ける音が次第に大きくなっていきます。

精神を集中させ、火床を見つめる新保さん。炎と鋼の微かな変化を読み取り、「その瞬間」が来たことを悟ると、真っ赤に熱せられた鋼を取り出して一気に小槌を振り下ろしました。轟音とともに小さな鋼の欠片が飛散し、工房の空気が静から動へと一変します。再び鋼を火床に入れ、取り出し、小槌や機械で叩き、また熱する。その工程が何度も繰り返され、鋼が鍛えられていきます。

「火造り」の工程では、小槌で叩きながら成形していきます。オレンジ色に染まった鋼からリズミカルに響く打音が工房内にこだまします。石の塊のような形だった玉鋼が、この頃には刃をイメージさせる姿になっていました。

「大体こんなところですね」と手を止めると、火床を見つめていた鋭い眼差しは消え、新保さんの顔に笑みが戻っていました。いかに集中力を要する作業なのかを、その表情のギャップが物語っているようでした。

ぜひ、実物を肉眼で見てください

新潟伊勢丹のセールスディレクター長谷川崇之は、約1年をかけて刀剣のリサーチを進めていました。新保さんと出会ったのは2018年2月のこと。「佐渡に著名な刀匠がいると聞き、早速新保さんに会いに行きました。最初は催事でご紹介したのですが、たくさんの反響をいただきました」。

新潟県内に刀工は数人しかおらず、佐渡では新保さんただ一人。素晴らしい職人がいることをもっと多くの人に知ってもらいたいと考えた長谷川は、新保さんと会話する中で「守り刀」の風習について知りました。「私自身、恥ずかしながら守り刀というものを知らず、文化や伝統を伝えていく意味でもNIIGATA越品でご紹介する意味があるのではないかと考えました」。

吸い込まれるような輝きと、心を捉えて離さない存在感。ぜひ実物を肉眼で見てほしいと、長谷川は強調します。「美術品は基本的に個人の好みが分かれるものですが、刀剣には誰もが納得させられる不思議な魅力があります。たくさんの方に見ていただきたいですね」。

実はそんなに難しくない「刀の所持」

守り刀に興味が湧いてきたけど、申請や登録が大変そう…と思っていませんか。ご安心ください。必要となるのは簡単な手続きのみで、免許や警察の許可は必要ありません。

NIIGATA越品の守り刀はオーダーメイドで、ご注文から3ヶ月ほどで完成品が届きます。商品に同梱されている登録者変更届(ハガキ)に必要事項を記入し、新潟県教育委員会に送付するだけで手続き完了。初めての方でも簡単に刀剣を所持することができます。

後編では、刀鍛冶としての新保さんのこれまでの歩みについて掘り下げていきます。

取材・文章・撮影:横田孝優(ザツダン)